O povo brasileiro viveu durante 21 anos (1964-1985) sob uma repressiva e sanguinária ditadura militar. É claro que os militares não derrubaram o governo constitucional de João Goulart simplesmente por interesse próprio. As Forças Armadas são o braço armado da classe dominante. E quem determina o poder político é o poder econômico. Se, eventualmente, um governo contraria os interesses de quem detém a propriedade dos bens de produção e distribuição (indústrias, terras, bancos, transporte, comércio) e não tem força para mudar a estrutura econômica, ou cede ou cai – seja pela boca do fuzil seja por golpes brancos dados por meio das próprias instituições ditas democráticas, a exemplo dos governos de Fernando Lugo (Paraguai, 2012) e Manuel Zelaya (Honduras, 2009).

O povo brasileiro viveu durante 21 anos (1964-1985) sob uma repressiva e sanguinária ditadura militar. É claro que os militares não derrubaram o governo constitucional de João Goulart simplesmente por interesse próprio. As Forças Armadas são o braço armado da classe dominante. E quem determina o poder político é o poder econômico. Se, eventualmente, um governo contraria os interesses de quem detém a propriedade dos bens de produção e distribuição (indústrias, terras, bancos, transporte, comércio) e não tem força para mudar a estrutura econômica, ou cede ou cai – seja pela boca do fuzil seja por golpes brancos dados por meio das próprias instituições ditas democráticas, a exemplo dos governos de Fernando Lugo (Paraguai, 2012) e Manuel Zelaya (Honduras, 2009).

Desse modo, o golpe militar de 1964 não foi resultado do choque entre um projeto de modernização conservadora e outro de modernização progressista. Também não foi o desfecho de um confronto entre forças populares e as elites, ameaçadas pelo comunismo internacional (este foi o pretexto). Foi motivado, sim, pelas contradições internas às próprias classes dominantes, que tinham dois projetos opostos. O vencedor, que mantém o Brasil na condição de dependente e associado ao capital internacional, como fornecedor de matéria-prima e produtos primários, defendido pela grande burguesia e pelo latifúndio (agronegócio) e outro, o derrotado, que pugnava por um desenvolvimento capitalista nacional, soberano, que se relacionasse em pé de igualdade com os países centrais. Não é por acaso que os Estados Unidos da América (EUA – governava aquele país o democrata John Kennedy – participaram ativamente da articulação do golpe e mantinham uma frota próxima à costa brasileira para uma intervenção, se necessário.

O governo Jango, um seguidor de Vargas, mentor do projeto nacional, pretendia implantar as reformas de base (agrária, urbana, fiscal, bancária, etc.), pois um projeto nacional não pode prescindir do povo, que, para se engajar, precisa ter resolvido satisfatoriamente seus problemas básicos. Mas a pequena e a média burguesia têm medo do povo, de uma verdadeira revolução, e só mobiliza em último caso e de forma controlada. O PCB, força hegemônica na esquerda, submeteu-se a uma aliança incondicional à estratégia governista e também não mobilizava nem organizava o proletariado enquanto classe para si, além de, no campo, subestimar as Ligas Camponesas, que lutavam pela reforma agrária. Assim, o grande Comício da Central do Brasil (13 de março de 1964), convocado quando o golpe já estava devidamente decidido, detonou o levante dos quartéis. A maioria do povo foi convencido de sua necessidade pela campanha Marcha da Família com Deus pela Liberdade (leia A Verdade, nº 167). Era 1º de abril de 1964. Começava uma longa noite de terror.

A origem da CNV

A luta pela punição dos torturadores, sequestradores e assassinos da ditadura militar começou com os próprios prisioneiros sobreviventes, por meio de denúncias, abaixo-assinados, greves de fome e até mesmo por representações criminais junto ao Ministério Público e a órgãos internacionais de Direitos Humanos.

Em 1975, criou-se o Comitê Feminino pela Anistia, liderado por Therezinha Zerbini, viúva do general Eury de Jesus Zerbini, um dos quatro generais legalistas, cassados logo após o golpe de 1964. Em 1978, foi criado o Comitê Brasileiro pela Anistia (CBA), ambos engajados no Movimento pela Anistia Ampla, Geral e Irrestrita.

Desconsiderando a luta das ruas, a oposição burguesa, representada pelo MDB, negociou com o general João Baptista Figueiredo a Lei de Anistia (Lei nº 6.683/79), beneficiando também os agentes da repressão, enquadrados no dispositivo “crimes políticos e conexos com estes”, deixando de fora os condenados “pela prática de crimes de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal” (art. 1º, §2º). Estes acabaram sendo soltos por alteração da Lei de Segurança Nacional.

Embora festejando a libertação dos prisioneiros e a volta dos exilados, os familiares, as organizações de esquerda e os movimentos sociais e de defesa dos direitos humanos não se acomodaram, pois ainda faltava muito: responsabilizar o Estado e seus agentes, puni-los, identificar onde os corpos foram enterrados para dar-lhes sepultamento digno, reparação material das perdas.

Com a redemocratização, a Arquidiocese de São Paulo e o Conselho Mundial de Igrejas deram um impulso significativo a essa luta, elaborando, com a coordenação do cardeal Evaristo Arns e do pastor Paulo Wright, o dossiê Brasil: Nunca Mais! O Dossiê analisou centenas de casos de tortura, assassinato e desaparecimento, constituindo um consistente instrumento de denúncia e apelo à Justiça.

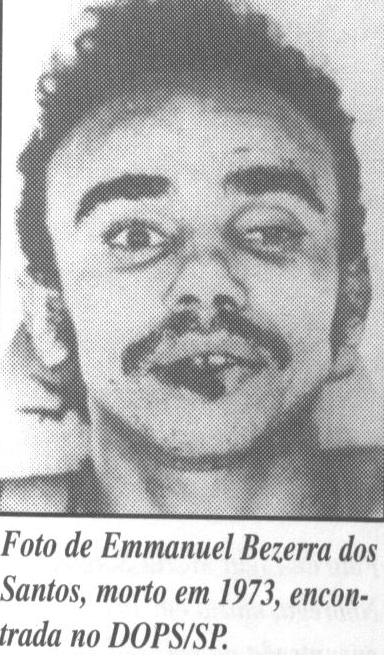

Em 1990, na gestão de Luiza Erundina como prefeita de São Paulo, familiares de mortos e desaparecidos descobrem a vala clandestina do Cemitério Dom Bosco, em Perus, periferia da capital paulista, na qual são identificadas ossadas de presos políticos, entre os quais Emmanuel Bezerra dos Santos e Manoel Lisboa de Moura, dirigentes do PCR, que puderam ser sepultados como heróis em suas cidades de origem (leia A Verdade, nº 154).

Em 1995, familiares de vítimas do regime publicaram o Dossiê dos Mortos e Desaparecidos Políticos, relacionando 339 assassinatos e desaparecimentos. No mesmo ano, o Estado brasileiro publica a Lei 9.140/95, em que reconhece sua responsabilidade ante 136 desaparecidos e cria a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, com a missão de localizar seus restos mortais, concedendo também indenização às famílias.

Em 2007, a Comissão publicou o relatório dos seus trabalhos intitulado Direito à Memória e à Verdade, no qual informa a apreciação de 480 pedidos de reparação, tendo deferido 362. O relatório oficializa a definição das vítimas da ditadura, não como terroristas a serviço de potência estrangeira, mas como combatentes que “morreram lutando como opositores políticos de um regime que havia nascido violando a constitucionalidade democrática…”.

Mais uma vitória acontece em 2001, com a criação da Comissão da Anistia (Medida Provisória 2.151, convertida na Lei nº 10.559/02), para analisar pedidos de reparação de qualquer cidadão que tivesse sido impedido de exercer atividades profissionais por motivação política no período de 18/09/1946 a 05/10/1988. A Comissão recebeu 65.174 pedidos, dos quais deferiu 34.994.

Comportamento do Judiciário

O governo da democracia burguesa se estrutura classicamente em três funções, que chama de três poderes, numa manobra diversionista, é claro, pois o poder é único, poder de classe. Mas, formalmente, os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário são independentes entre si. O Executivo, com a função de administrar o Estado e a Sociedade; o Legislativo, com a função de elaborar as leis; e o Judiciário para julgar o descumprimento das leis, mas também para controlar a função legislativa, para que não extrapole os princípios democráticos inseridos na Constituição do país. Os próprios presos políticos e suas famílias, assim como órgãos de defesa dos Direitos Humanos recorreram ao Judiciário em busca da identificação e punição dos culpados pelo assassinato e desaparecimento de prisioneiros. E como se comportou esse “poder”?

A ditadura militar brasileira manteve a mesma estrutura de governo, para passar imagem de democrática (haveria apenas um curto período de exceção). No Legislativo, são bem conhecidos os atos institucionais que promoveram cassações, fechamento periódico do Congresso, extinção dos partidos políticos e permissão apenas para funcionamento de dois: a Arena (partido da situação) e o MDB (partido da oposição), com funcionamento altamente regulado e controlado.

Quanto ao Judiciário, foi mantida a formação prevista na Constituição de 1946. Desse modo, logo após o golpe, o Supremo Tribunal Federal (STF) começou a receber pedidos de habeas corpus de pessoas processadas ou ameaçadas de enquadramento na Lei de Segurança Nacional (LSN). Vários habeas corpus foram concedidos, e julgamentos de autoridades, como governadores e prefeitos, foram recusados a partir da fundamentação constitucional de que competia aos órgãos estaduais esse julgamento. Nos casos de denúncias de prestações de contas irregulares, estas teriam de ser apreciadas antes pelas Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores.

Em 1965, o governo militar resolveu editar o Ato Institucional nº 2 (AI-2): a função de processar e julgar governadores de estado, secretários, quaisquer autoridades e civis acusados de crime contra a Segurança Nacional foi retirada do STF e transferida para o Superior Tribunal Militar (STM). Simples, assim! Daí em diante, o que se poderia esperar?

Mas, ainda na década de 1970, um juiz abriu o caminho para aqueles que quisessem romper com as amarras e julgar de acordo com os princípios do direito. Em 19/04/1976, Clarice Herzog ajuíza ação na Justiça Civil de São Paulo, pedindo a responsabilização da União pela morte de seu marido, o jornalista Vladimir Herzog, morto nas dependências do DOI-Codi no quartel-general do II Exército, em 1975. Em 27/10/1978, o juiz Márcio José de Moraes, da 7ª Vara da Justiça Federal de São Paulo, responsabilizou a União e a condenou a indenizar a viúva. Com o fim da Ditadura, outros juízes passaram a adotar idêntico julgamento, a exemplo da condenação do chefe da Oban e comandante do DOI-Codi do II Exército, Carlos Brilhante Ustra, em dois processos: um, da família de Luiz Eduardo Merlino Rocha, assassinado sob tortura em julho de 1971, e outro, ajuizado pela família Teles (Janaína, Amélia, Édson Luís, Maria Amélia, César Augusto e Crimeia). Todos foram torturados nas dependências do DOI-Codi, em 1972. Janaína tinha apenas cinco anos e Édson, quatro. Sobre a detenção e tortura de crianças durante a ditadura, leia A Verdade, nº 145.

Em 2010, instado a pronunciar-se sobre a validade da Lei de Anistia em relação aos agentes do Estado responsáveis pelos crimes de sequestro, tortura e desaparecimento de presos políticos, o Supremo Tribunal Federal (STF) considerou que eles também foram anistiados, já que a lei se referia ao perdão para crimes políticos e conexos a estes. Entretanto, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, com base na Convenção assinada pelo Brasil em 1992, pronunciou-se que a decisão está em desacordo com as normas internacionais, que consideram tortura crime de lesa-humanidade, portanto, imprescritível, condena a autoanistia e, ainda, reafirma que o desaparecimento de cadáveres é um crime continuado, portanto, não sujeito a prescrição, consoante a própria legislação penal brasileira.

Com isso, o STF reapreciará a Lei da Anistia a partir de provocação do Ministério Público Federal, que ajuizou ação pedindo a condenação de um grupo de militares por sequestro, homicídio, ocultação de cadáver e formação de quadrilha armada.

A Comissão Nacional da Verdade

A 11ª Conferência Nacional de Direitos Humanos, realizada em 2009, propôs em suas resoluções ao Estado brasileiro a criação de uma comissão com a finalidade de resgatar a verdade histórica, apontar e proporcionar a punição dos responsáveis pelos crimes cometidos durante a ditadura militar.

A Comissão Nacional da Verdade (CNV) foi finalmente criada em 2011 (Lei nº 12.528, de 28 de novembro) com a função de “esclarecer os fatos relativos a graves violações de direitos humanos ocorridos entre a promulgação das duas constituições democráticas (1946 e 1988), promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de sequestro, tortura, morte e desaparecimento forçado, ocultação de cadáveres e sua autoria, ainda que ocorridos no exterior, identificar e tornar públicos os locais e estruturas onde ocorriam essas violações, encaminhar aos órgãos públicos toda e qualquer informação que permita a localização de corpos de desaparecidos políticos, recomendar a adoção de políticas públicas que previnam a ocorrência de violações de direitos humanos e promovam a reconciliação nacional”.

José Levino

Onde é que se encontram essas edições do vosso jornal.

Ass: Pedro Marques Portugal